【亿邦原创】为破解当前招标投标领域存在的评标人为干预、定标审核疏漏、异常低价履约风险、责任机制不健全等突出问题,2025年11月11日,国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、国务院国资委等八部委联合发布了《招标人主体责任履行指引》(以下简称《指引》)。《指引》将于2026年1月1日正式实施。

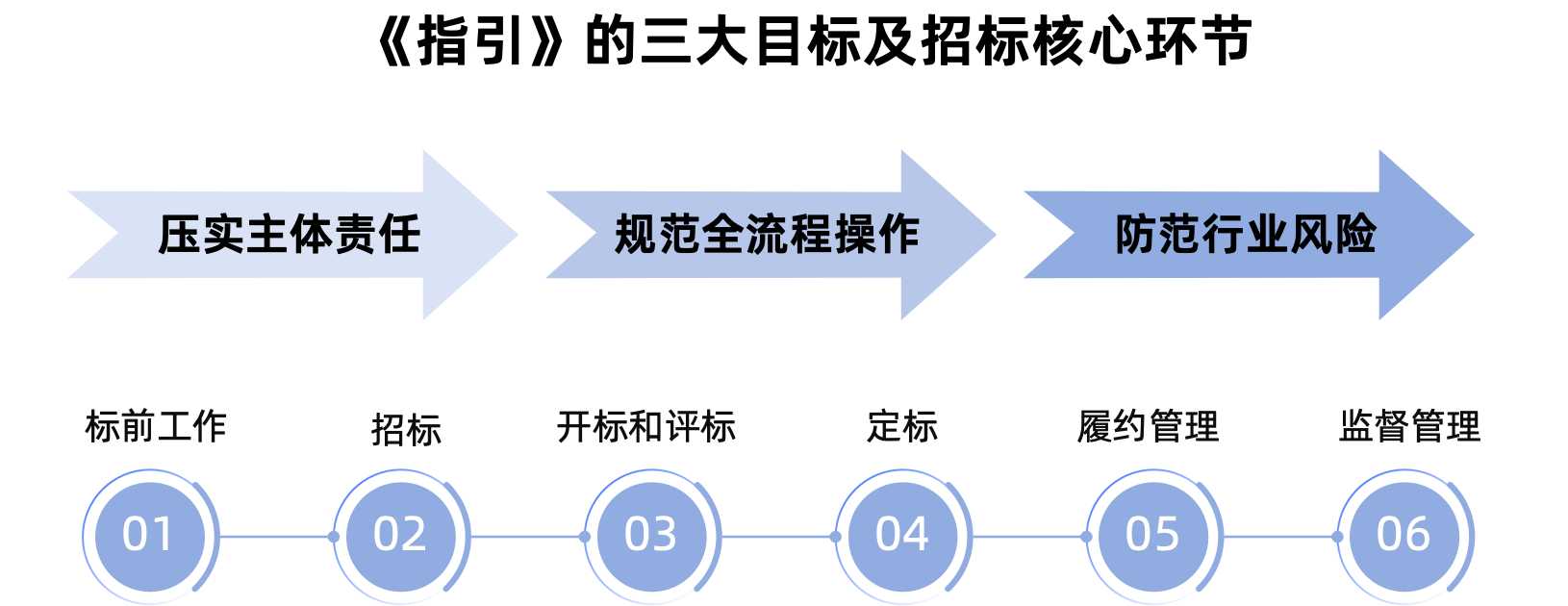

作为我国招投标领域聚焦招标人责任落实的关键性制度文件,《指引》以“压实主体责任、规范全流程操作、防范行业风险” 为核心目标,从评标、定标、管理机制、人才队伍、异常低价处理等十大核心环节,明确了招标人的履职标准、操作流程与责任边界。

亿邦智库前期解读《工程建设项目招标代理机构管理暂行办法》,发表了“数十万招标代理机构 数百万从业人员何去何从”。近日,国家发改委等八大部委发布了《指引》,为帮助招投标行业主体准确理解政策内涵、高效落地实施要求,亿邦智库结合“招投标行业实践痛点,剖析政策逻辑,细化实操要点,厘清责任范围”等进行解读,目的是为了招投标行业向更规范、更公正、更高效的方向发展。

Part 01 评标环节:AI赋能减干预,提升评审公正性

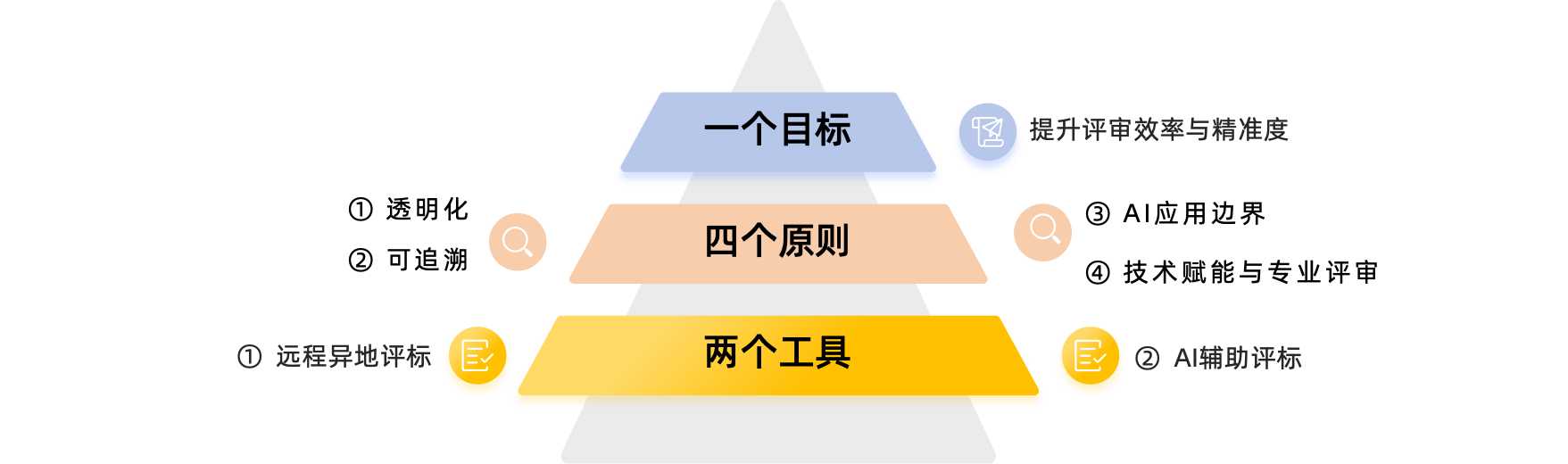

评标环节的核心改革方向是通过技术手段压缩人为操作空间。远程异地评标打破地域壁垒,实现评审专家跨区域随机抽取、隔离评审,从物理上规避 “熟人评审”“地域保护” 等风险;智能辅助评标则依托AI技术实现标书雷同筛查、价格异常预警、资质自动核验等功能,大幅提升评审效率与精准度。

亿邦智库认为,招标人并非简单 “甩锅” 技术,而应主动搭建合规的技术平台,明确智能工具的应用边界,确保评审标准透明化、评审过程可追溯,同时保留评标委员会的专业判断权,实现技术赋能与专业评审的有机结合,从源头遏制评标不公、暗箱操作等问题。

Part 02 定标环节:全链条把关,筑牢结果公平防线

定标是招标成果落地的关键闭环,《指引》强化了招标人的主导责任与审核义务。一方面,招标人需对评标报告进行实质性审查,重点核验中标候选人资质、业绩真实性、响应文件合规性,避免 “程序合法但结果失当”;另一方面,明确异议处理、公平性审查、专家评价三大核心要求:异议处理需做到 “事实清、依据足、答复快”,杜绝推诿塞责;公平性审查要覆盖评审标准一致性、排斥性条款排查等维度;评标专家履职评价需客观反映专家专业水平与公正性,为后续专家库优化提供依据。通过全链条把关,确保中标结果既符合项目需求,又经得起法律与实践检验。

Part 03 管理机制建设:系统性架构,保障责任落地见效

主体责任的落实离不开长效机制支撑,《指引》明确了 “五大机制” 的核心作用。招标投标事项研究决策机制要求重大事项集体审议,避免个人决策风险;合规审查机制需嵌入招标全流程,提前排查法律合规隐患;监督纠错机制要建立问题台账,确保整改闭环;绩效评价机制以项目质量、效率、合规性为核心指标,倒逼工作提升;风险防控机制聚焦廉政风险、履约风险等重点领域,制定应对预案。亿邦智库认为,五大机制相互衔接、形成合力,改变了以往 “重流程、轻管理” 的局面,推动招标人从 “被动合规” 向 “主动治理” 转变,为主体责任落地提供系统性制度保障。

Part 04 人才队伍建设:提升专业能力,夯实履职基础

招标工作的专业性直接决定责任履行质量,《指引》凸显了人才队伍建设的基础性地位。招标人需根据项目规模、行业特点配备专业人员,明确岗位职责与能力要求;培养环节应聚焦招标投标法律法规、电子招标操作、行业专业知识等核心内容,通过专题培训、实操演练提升人员专业素养;考核激励机制需将合规履职、工作成效与薪酬待遇、职务晋升挂钩,激发人员积极性;同时强化监督约束,杜绝 “人情招标”“利益输送” 等廉政风险。专业化队伍建设不仅能提升招标工作效率与质量,更能有效防范法律风险,是招标人落实主体责任的核心人力支撑,避免因人员不专业导致的程序瑕疵或决策失误。

Part 05 防范异常低价:明确异常低价标准,守住履约底线

针对供应充足、竞争激烈项目的低价竞争乱象,《指引》提出了针对性治理措施。招标人需在招标文件中明确 “异常低价投标” 的判断标准,该标准应结合行业成本水平、项目自身特点(如原材料价格、工期要求)制定,可参考定额标准、市场指导价或企业成本测算依据,确保标准科学合理、可操作;同时明确评标委员会的处理程序,包括要求投标人书面说明低价理由、提供成本测算依据,评标委员会进行实质性核查,对无法说明合理理由或提供有效依据的,依法否决投标。此举既避免了 “恶意低价抢标 — 履约困难 — 项目烂尾” 的恶性循环,又不抑制正常低价竞争,平衡了市场活力与项目风险防控的关系。

Part 06 委托异议处理:招标人脱不开最终责任人底线

《指引》明确了招标人在委托代理机构处理异议时的核心责任,即 “委托不转移责任”。实践中部分招标人将异议处理完全交由代理机构,忽视审核义务,导致异议处理结果不当引发纠纷。对此,招标人需对代理机构的处理过程进行全流程把关,重点审核事实认定是否准确、法律依据是否充分、处理结论是否合法合规,确保异议处理符合《招标投标法》及其实施条例要求。无论是否委托代理机构,招标人始终是异议处理结果的最终责任人,审核义务的强化既能规范代理机构行为,又能有效维护投标人合法权益,避免因异议处理不当引发行政复议或诉讼风险。

Part 07 招标人代表选派:精准匹配需求,平衡专业与公正

招标人代表作为连接招标人需求与评标过程的关键角色,《指引》明确了选派的核心标准。“熟悉项目情况” 要求代表掌握项目技术参数、功能需求、行业特点,确保能准确传递招标人合理诉求;“掌握招标投标法律法规” 是合规履职的前提,避免因法律认知不足导致违规干预评标;“熟练运用电子评标工具” 则适应了电子化招标的趋势,保障评审效率。选派过程中需注意,招标人代表不得干预评标委员会独立评审,不得发表倾向性意见,其核心作用是协助评标委员会理解项目需求,而非主导评审结果。合适的招标人代表能实现 “专业表达需求、公正遵守规则” 的平衡,提升评标结果与项目需求的契合度。

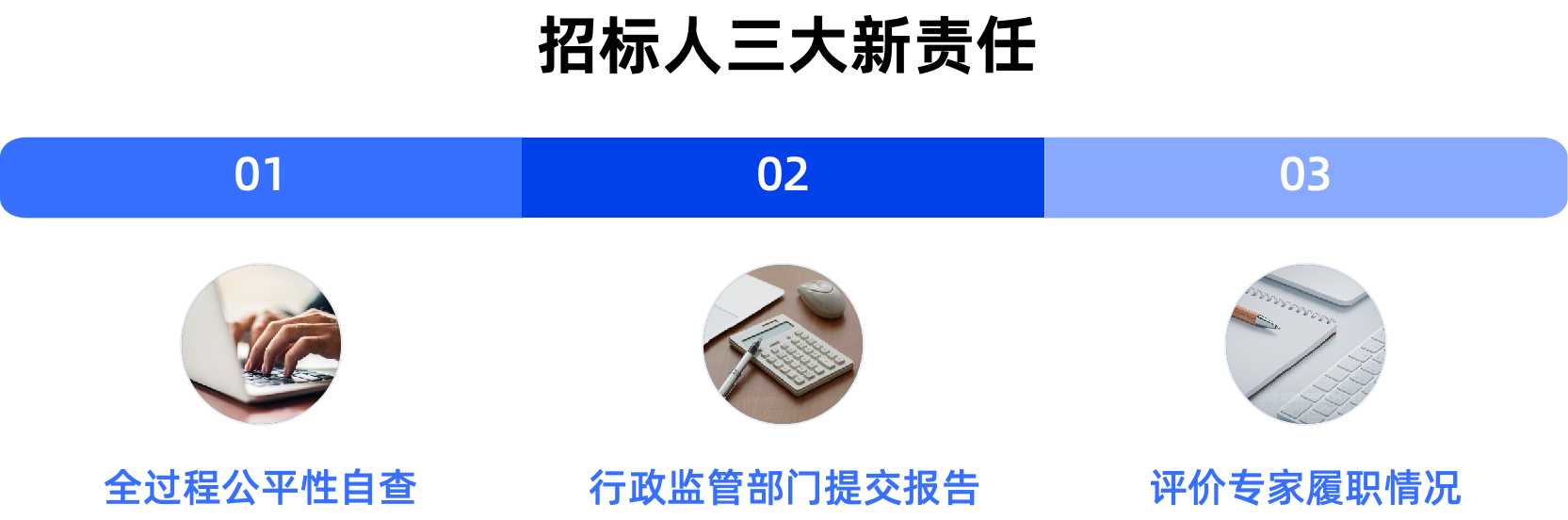

Part 08 全过程公平性自查:自我监督+监管衔接,强化责任意识

针对依法必须招标项目,《指引》确立了 “自查 + 报备” 的双重监督机制。定标环节的全过程公平性自查,要求招标人回溯招标全流程,重点排查是否存在歧视性条款、评审标准是否一致、程序是否合规、结果是否公平等问题,形成自查报告;自查报告需随招标投标情况书面报告一并提交行政监督部门,实现自我监督与行政监管的有效衔接。自查并非形式化要求,而是招标人主动履行主体责任的体现,通过自我排查、主动纠错,提前化解潜在风险,同时向监管部门展示合规履职的决心,既减轻了后续监管压力,又强化了招标人的责任意识,推动招标活动全程合规。

Part 09 评标专家履职评价:闭环监督,优化评审生态

中标后对评标专家的履职评价,构建了 “评审 — 评价 — 优化” 的闭环监督体系。招标人作为项目直接关联方,最了解评标专家的履职情况,评价内容应聚焦专业水平(如对项目需求的理解、评审标准的把握)、公正性(如是否存在倾向性评审)、工作态度(如是否认真审阅标书)等核心维度,评价结果需客观真实,为评标专家库组建单位优化专家队伍提供重要依据。此举不仅能约束评标专家的评审行为,倒逼专家提升履职质量,还能促进评标专家库的动态优化,淘汰不合格专家,吸纳优质人才,逐步改善整个招标投标领域的评审生态,提升评审结果的公信力。

Part 10 合同变更审核:严守阈值底线,防范违规风险

《指引》针对合同重大变更设定了严格的审核要求,核心是防范通过合同变更规避招标、损害公共利益。“中标合同金额10%”“招标文件约定分包金额10%” 的阈值,明确了重大变更的界定标准,具有极强的实操性;招标人需组织专业力量对变更的必要性(如是否因客观情况变化导致必须变更)、合规性(如是否符合法律法规及招标文件约定)进行全面审核,形成论证报告。实践中,部分项目通过频繁变更合同金额、违规分包规避招标义务,此举能有效遏制此类乱象,维护招标结果的严肃性,同时确保合同变更符合项目实际需求,避免国有资产流失,保障项目顺利履约。

亿邦智库认为,《指引》全面勾勒出招标人从评标到合同变更的全流程责任图谱,凸显了“靶向治痛点、系统建机制、实操强落地” 的核心特质。在技术应用上,以远程异地评标、智能辅助评标破解人为干预难题;在机制构建上,通过五大管理机制筑牢责任落实根基;在风险防控上,明确异常低价投标判断标准与合同重大变更审核阈值,精准防范履约与合规风险;在责任闭环上,强化异议处理审核、评标专家评价、全过程自查等环节的 “招标人终责” 要求,杜绝责任转嫁或缺位。

《指引》2026年1月1日实施后,将推动招标人从“流程合规”向“责任主动担”转变,不仅能解决当前招投标领域的突出乱象,更能通过专业化队伍建设、评审生态优化,提升招投标活动的公正性与效率。长远来看,《指引》将为保护国有资产、优化营商环境提供制度支撑,助力我国招投标行业迈入高质量发展新阶段,为各类项目规范落地、市场公平竞争注入强劲动力。

亿邦智库将持续关注招投标领域的最新进展,如想了解更多与本文相关信息,请扫码关注作者微信或发送邮箱。

联系邮箱为:zhangjing@ebrun.com