距离OpenAI发布Sora过去一年多,AI视频赛道上演了一出「王座交替」的爽文故事。

在Sora发布后,AI视频赛道玩家以对标它为目标,流传在社交媒体上的一张梗图是这样描绘的:坐在王座上的Sora看着眼前膜拜者——Runway、Pika、PixVerse等十余个竞对。

但现在随着可灵、即梦等中国玩家成为牌桌上的新玩家,总被吐槽「期货」的Sora光芒逐渐变得黯淡,一位AI视频从业者告诉「硅基研究室」,对标Sora早已不是他们的目标,现在他们把关注点放在加快缩短AI视频生产和消费间的GAP。

在不少AI论坛的现场,AI视频玩家们谈Sora的少了,谈DeepSeek的多了,这背后是对AI视频加速商业化和普及的一种期待。

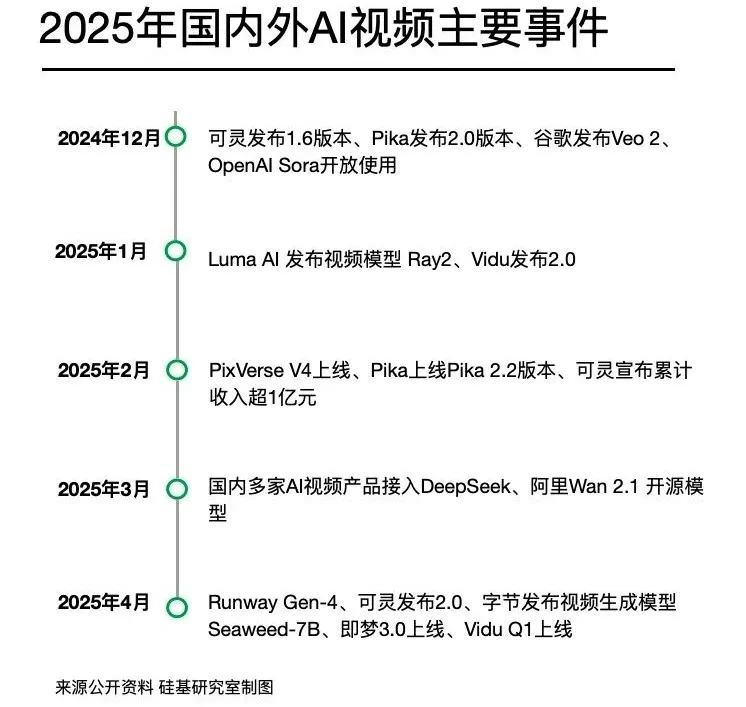

似乎也是某种默契,进入2025年,不到半年时间里,AI视频玩家纷纷发布最新的视频生成模型和产品更新,AI视频的战火也越烧越旺。

从着力解决视频生成的一致性和可控性再到降低产品门槛,增强可编辑能力,融入工作流,让产品更好用,行业玩家也以一个月,甚至是半月一迭代加速AI视频落地,但新的问题也逐渐摆在台前。

有多位中腰部AIGC创业者向「硅基研究室」表达了自己的焦虑,从商用角度看,当前AI视频落地还存在诸多困难,商单报价在走低,抽卡不稳定下,制作成本还是偏贵。

除此以外,就现有产品功能看,「硅基研究室」梳理发现,多数AI视频产品功能正趋于同质化——除了创意特效外,大多数AI视频产品都支持主体参考、音效生成、多模态编辑等,随着功能的丰富、选择的增多,也将赛道玩家间视频生成的质量、成本和交互形式等能力的竞争摆在了眼前。

这也意味着,即便不提Sora,国产AI视频玩家的压力也并没有减轻。

不提Sora的AI视频玩家,在卷什么?

比起此前对生成时长、模型参数的强调,大半年来,不提Sora的AI视频玩家将这场「军备竞赛」的重点放在了三个维度上——卷一致性、卷可用性、卷可玩性。

所谓的「一致性」指的是视频生成过程中帧与帧之间的过渡性、动作的连续性和场景的真实性等。

由于视频画面往往包含了人物角色、道具、环境等不同元素,如何在生成过程中实现这些元素的交互,在连贯视频内保持一致性,这也是AI视频玩家长期一直在解决的问题。

而在卷「一致性」上,AI视频玩家的动作也整齐划一。

一方面是提升图生视频能力,比如增加首尾帧、笔刷工具和多图参考等,让用户自定义视频的开头和结尾的同时,笔刷支持运动方向控制,模型可以根据用户上传的参考图像提取人物、场景或风格特征,从而保证生成内容中的一致性。

在输入端加强控制力,不止是卷首帧。包括Runway在内的AI视频玩家还在输入端就打出多模态融合,比如视频转视频、多图混合生成等。

去年10月,Runway就推出了Act-One功能,用户可以直接录制一段视频,将素材中对象的面部表情直接转移到AI生成的角色上。

「一致性」本质上是为了视频生成的质量,这又与底层模型性能和训练数据的质量相关,目前走在前列的AI视频玩家虽并未高调大打「基模牌」,但强大底座模型的稳定迭代是头部玩家的标配。

快手自去年6月推出可灵大模型后,目前可灵大模型已迭代至2.0版本,字节低调上线Seaweed和PixelDance,Runway在今年4月推出Gen-4,同月生数科技也发布Vidu的Q1模型,头部AI视频玩家至少保持半年一次基座模型更新的节奏。

而所谓的卷「可用性」则是完善创作者工作流相关配套工具。

AIGC从业者可可告诉「硅基研究室」,据她观察,在「可用性」上,创作者主要关注三个核心问题:

一是动态编辑能力,可以围绕视频一次性生成的结果进行再调整;

二是镜头运动能力,包括大幅度运动、特色运动视角等等,这体现画面表现力;

三是端到端能力,包括从分镜、视频生成、音效、剪辑到分发的一站式能力。

针对动态编辑,目前可灵等玩家支持多模态编辑,给视频替换、添加或删减元素,比如Pika推出的Pikawaps;而在端到端能力上,标配的「音效生成」,即梦的「故事创作」模式可批量生成分镜,Runway也上线了视频编辑器。

除了一致性、可用性外,通过创意特效和模版卷「可玩性」则是不少玩家引流的关键手段。

吃到这波红利的典型代表也有不少,比如靠着Pikaffects、Pikadditions走红互联网的Pika,靠着毒液效果走红的PixVerse,还有承接GPT-4o吉卜力风流量外溢的Vidu......

「硅基研究室」梳理发现,多数AI视频产品功能正趋于同质化,所谓的「特色功能」会很快被相互借鉴。

除了创意特效外,大多数AI视频产品都支持主体参考、音效生成、多模态编辑等,有业内人士表示,这是正常现象。“现在AI视频的交互形式和产品形态各家都还在探索,互相抄作业和‘致敬’很正常。”

AI视频难打价格牌

更多的工具、更丰富的功能,厂商打着「人人都是导演时代」的口号,但有AI视频创作者却觉得越来越焦虑了。

2024年抱着对AI视频的好奇,可可开始尝试AI视频创作,就是「焦虑大军」中的一员,从2024年下半年开始,她明显感觉到AI视频玩家加速迭代模型和产品,甚至是以周为单位。

但快速迭代下,像可可这样的腰部创作者正在经历阵痛——降不下去的制作成本,被逐渐压低的报价。

「硅基研究室」了解到,AI视频多为定制化项目,一般按照视频时长(每秒)或镜头数报价,一般三分多钟的AI短片制作周期在1-2周,但可可提到,随着客户对AI视频降本需求的增加,预算也在降低。

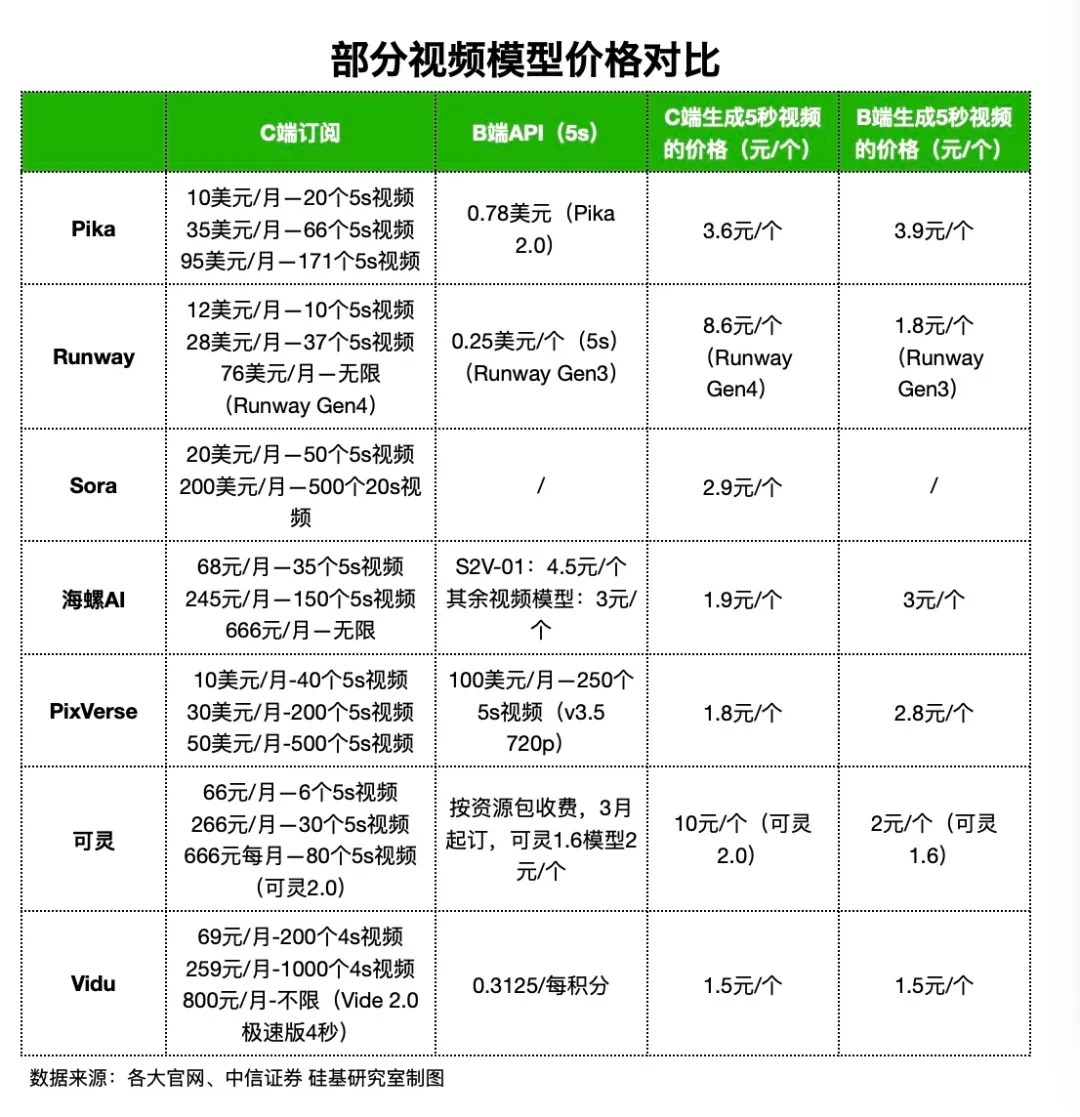

与之对应的则是AI视频工具坚挺的价格。以可灵2.0为例,目前2.0生成一条5秒钟的视频需要100灵感值,黄金会员月费58元可获得660灵感值,能抽卡6次,一次生成约为10元。

可可提到,如果对画质要求低,单个镜头(一般1-5s)需要抽卡5次左右,这意味生成一个镜头就需要50元,如果涉及更复杂的场景和效果抽卡次数可能高达数十次,她曾经单个镜头抽卡次数达40次,以此计算,单个镜头就需要400元,一个三分钟的AI短片在不算人力成本下保守估计就要数万元,和她此前的制作成本相比,是不划算的。

较高的成本,这也是为什么有一批AIGC创作者并未使用新版本,而是继续使用可灵1.6的原因所在。

有业内人士也提到,此次可灵2.0主要针对是影视商用领域,并非是如可可此类的小B用户。

据可灵此前发布的《AI影像创作者手册》,中信证券测算其单部短剧(3.5分钟)成本测算约为8100元,即便可灵2.0很贵,但与真人短剧制作成本相比,依旧能看得见降本的空间,但降本幅度在缩减。

梳理主要AI视频玩家的商业化方案,「硅基研究室」认为,比起此前各大主流模型厂商掀起的「价格战」,推动行业迈入「按厘计价」时代,视频大模型的价格下降趋势并不明显。

C端目前采取的阶梯付费订阅模式,国内对比国外玩家价格优势明显,比如大打价格优势的Vidu甚至效仿DeepSeek上线了「错峰模式」。但在最先进模型上,头部厂商的定价并未松动,譬如可灵2.0生成一个5s视频约为10元,而Runway Gen4则为8.6元。

反倒是在B端API上,国内厂商的价格优势明显高于国外厂商。

一位行业人士预测,短期内视频大模型的定价不会出现激烈的变化。

一方面,从现有产品层看,尽管目前开源视频生成模型中也不乏如阿里通义万相Wan2.1等玩家,但取得身位领先的依旧是闭源大模型。阿里万相团队在技术报告中也提到,目前视频生成赛道,尽管开源模型与闭源商业模型间的差距在不断缩小,但目前还存在性能不佳、能力有限、效率不足等问题,Sand.ai创始人曹越也提到,在视频生成领域,技术路径还尚未收敛。

另一方面,降价本质上也是一种定价营销策略,目的也是让更多人将AI视频用起来,但前提是产品形态和交互已经ready,但现阶段各大厂商还在探索产品形态,不断完善AI视频生产环节,如前文所说,去跨越生产和消费那道鸿沟。

保证自己在牌桌上

和那些热门的垂直领域一样,AI视频早已成为巨头和创业公司下一个押注的沃土,挤满了跃跃欲试的玩家。

据「硅基研究室」不完全统计,2025年开年,就有十余家AI视频领域初创企业斩获融资,既包括了像Runway这样的明星独角兽,也不乏Sand.ai等新玩家。

从所属领域来看,既有「模型+产品」两步走的通用型选手,也有聚焦在企业级市场、视频编辑领域的垂直型选手。

和曾经热闹的「百模大战」类似,AI视频领域当前呈现出巨头和初创公司共同竞逐的局面,但也有初创企业提前给出预判,比如Runway CEO就曾预言:「我认为AI公司的时代已经结束了。」

但从现实来看,AI视频的竞逐还远未到终局,初创公司需要做的是「保证自己在牌桌上」。

牌桌上的分化也已经开始显现。

一类大厂和初创企业选择的是「模型+产品」两步走,这之中又可以分为两条路线——「AGI派」和「平台派」。

海外如谷歌DeepMind和OpenAI是典型的前者。可可提到,在视频生成模型上,DeepMind的Veo系列强于可控性,视频生成质量也更高,他们的方向更偏向于构建通往AGI的世界模型,阿里通义则以开源加速构建视频模型的新生态。

而所谓的「平台派」则是从一家AI视频企业转型为集合内容和生产消费为一体的平台型公司,比如Runway、可灵、即梦和海螺等。

另一类则偏向于产品驱动,快速迭代,比如聚焦在AI特效爆款迭代的Pika,以视频编辑生产力出圈的OpusClip和Capsule等。AIGC艺术家海辛在播客「十字路口」也提到,现阶段没有一家能攻克AI视频所有的方向,视频的玩法太多了,这也给创业公司入局带来了机会。

而从不少创作者的AI视频实际体感来看,视频创作的需求是复杂的,因此多平台多产品的组合使用也是常态,现阶段没有一家能大包大揽。

比如在可控性上,可可提到Runway、可灵、PixVerse和Luma的表现都不错,能实现较为精细化的运镜控制;从画面表现力和视频风格来看,海螺、Pika、Luma强于二次元、动漫效果,Vidu、可灵在写实风格上输出比较稳定。

「我感觉大家都在摸着石头过河」。Luma AI产品经理Barkley曾在播客「十字路口」里这样形容。多模态是上限很高,它的星辰大海也绝不止是视频生成。从这一点来说,互相摸着过河的AI视频玩家来说,2025年,依旧是继续卷的一年。

注:文/kiki,文章来源:硅基研究室,本文为作者独立观点,不代表亿邦动力立场。